您所在的位置:

首页

>>>>

人员介绍

吉训明

北京脑重大疾病研究院院长、首都医科大学宣武医院副院长兼卒中中心主任、主任医师、教授、博士研究生导师,杰青、教育部长江学者、中组部万人计划、国务院政府特贴专家。

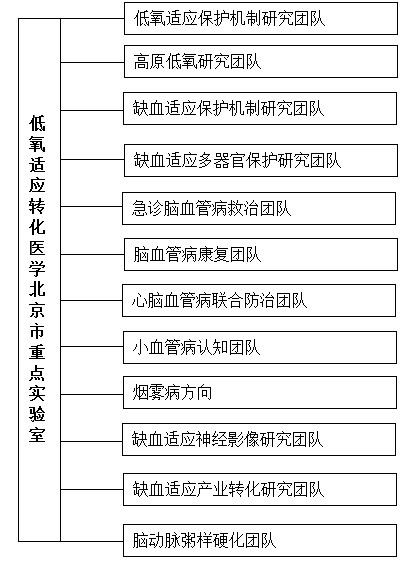

首都医科大学脑血管病研究所所长、低氧适应转化医学北京市重点实验室主任、国家卒中抢救与远程指导中心主任、互联网医疗诊治技术国家工程实验室主任、宣武-哈佛中美神经科学研究所中方主任;北京航空航天大学医学科学研究院院长,医学工程专业博士生导师。

教育部科技委生物与医学学部委员、国家卫计委脑卒中防治工程委员会卒中中心建设管理委员会副主任兼学术部主任、中国老年医学会副会长兼脑血管病专业委员会主任委员、中国卒中学会脑静脉病变分会主任委员、中华预防医学会老年病专业委员会主任委员;国际适应医学学会(International Society of Conditioning Medicine, ISCM)主席、国际老化与疾病学会 (International Society of Aging and Disease, ISAD) 副会长、《Brain Circulation》杂志主编、《Conditioning Medicine》杂志共同主编、《Aging and Diseases》副主编等职。先后入选北京市科技新星、科技北京百名领军人才、北京市医管局“使命”计划人才、北京高层次创新创业人才支持计划领军人才、科技部中青年科技领军人才、百千万人才国家级人选。先后荣获第七届全国优秀科技工作者和国之名医等荣誉称号。

吉训明教授在临床工作中,面对我国卒中高发、致残率和死亡率高严峻形势,居民卒中防治意识不强和医疗资源分布不均的现状,在国家卫计委脑卒中防治工程委员会、王陇德院士的指导下,积极参与国家卫计委卒中基地医院和(远程)卒中中心建设,牵头启动了基于农村卫生室和城市社区卫生中心的脑血管病高危人群筛查和干预的互联网健康大型人才队列研究项目;针对我国脑卒中的发病原因与欧美人群不同的卒中特殊性(与欧美人群相反,颅内血管狭窄闭塞比例高于颅外),在首都医科大学低氧医学研究所吕国蔚教授指导下,带领团队从内源性心脑保护领域入手开辟新的防治手段,进行了低氧和缺血适应防治脑卒中的系统转化医学研究:提出双上肢缺血适应防治脑卒中的理念、创建了肢体缺血适应治疗脑卒中的大鼠和非人灵长类动物模型、系统阐述了肢体缺血适应的脑卒中保护机制;研发了肢体缺血适应仪器;验证了仪器的临床安全性;证实了肢体缺血适应在防治中国人颅内动脉硬化性卒中、脑白质变性和血管性痴呆、80岁以上老老年人心脑血管病防治、心脑血管共病的防治和提高脑卒中患者围手术期安全性方面的确切作用、申报了中国国家医疗器械注册证、与美国专家合作在美国启动临床研究,并通过美国FDA临床研究认证;编写缺血适应防治脑卒中的临床应用指南。

吉训明教授团队还针对低温脑保护有效,但全身低温副反应大和局部颅外低温无效的难题,在国家863项目和科技支撑项目支持下,对低温脑保护进行了临床应用方法的创新性研究,提出“血流再通基础上的神经保护”理念。创建了靶向低温脑保护大鼠模型的基础上,研究了靶向低温脑保护的病理和分子学机制,发现了靶向低温应用的有效时间、低温深度和持续使用时间,在通过灵长类动物模型验证后应用于临床卒中患者,证实靶向低温保护的安全性和有效性。

吉训明教授团队还对静脉性卒中进行了深入、系统研究,在国际上创新了多模式联合的重症静脉窦血栓治疗方法,研发了脑静脉窦血栓的专用碎栓医疗机械,使重症静脉血栓患者的手术成功率和由欧洲的45%提升到76.9%,死亡率由30%降低至11.5%,收到国际同行的广泛关注,并启动国际联合攻关项目。研发了脑静脉血栓网上自主诊断系统,方便基层医院和边远地区患者自我诊断,降低了误诊率。发现了脑静脉回流功能不良导致的颅内杂音(脑鸣)、失眠、头晕痛、眼干涩和颈椎不适综合症,研发了药物、仪器和微创手术治疗方法。

吉训明教授团队十分注重国际学术交流,与美国国立卫生研究院、哈佛大学麻省总医院、约翰霍普金斯大学、匹兹堡大学医学中心、南卡罗来纳医科大学、加州大学旧金山分校、斯坦福大学等建立国际知名学术机构建立了深入的学术合作和人才培养关系。

论文专著 经历 研究方向

吉训明教授承担包括军民融合重点研发项目、国家重点研发计划、973项目、863项目、国家自然科学基金委杰青和重点国际合作等国家和省部级项目20余项。发表学术论文500余篇,其中SCI论文150余篇,以第一/责任作者在Nature、Stroke, Neurology、Neurosurgery等国际知名期刊发表的学术成果引起国际学术的广泛关注;主编我国首部《脑血管病急诊介入治疗学》专著,获国家专利9项;省部级以上科技进步奖6项。