您所在的位置:

首页

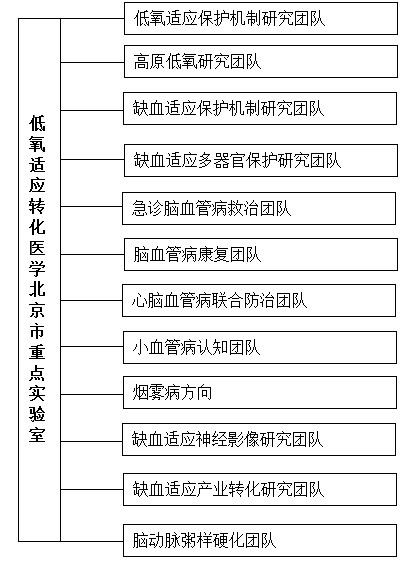

实验室现有研究工作的基础、水平

前期研究基础与成果

本团队近3年发表论文399篇,其中SCI论文189篇,获得国家发明专利8项,省部级奖项3个,近3年承担国家或省部级课题34项,其中北京市政府支持“科技成果转化和产业化项目(提升计划项目)”1项。

(1)动物实验证实了缺血预适应的有效性、安全性及内源性保护机制。

2009年本团队赵恒教授利用大鼠局灶性脑缺血模型,在再灌后选择左下肢实施缺血适应,显著降低了脑损伤,这是首篇肢体缺血适应脑保护的研究报道(Brain Res 2009)。之后,任长虹等采用90min大脑中动脉栓塞法制备大鼠脑缺血模型,插栓即刻施行双侧股动脉3个循环的10min夹闭/10min再通,再灌24h比较组间脑梗死体积、脑水肿和血脑屏障完整性,首次证实在脑缺血后再灌前施行肢体缺血适应可产生显著脑保护作用(脑梗体积下降66%)(Neurol Res 2011)。继而,戚智锋等采用大鼠局灶脑缺血模型,在再灌即刻、10min、30min不同时间点开始施行双侧股动脉肢体缺血适应,延用3个循环的10min夹闭/10min再通,再灌22h检测脑梗死体积发现即刻组和10min组都产生了明显脑保护效果(脑梗体积分别降低46%和38%),而30min组没有显著变化,并发现保护作用与AKT/GSK3b通路介导的细胞自噬相关(CNS Neurosci Ther 2012)(图1、2)。

图1. 肢体缺血适应减轻急性脑缺血模型大鼠的脑损伤 (A:大鼠肢体缺血适应训练仪;B:动物脑片经四氮唑红(2,3,5-trephenyltetrazolium chloride, TTC)染色,证实远隔肢体缺血适应减小了脑缺血大鼠的脑梗死体积)

图2. 远隔缺血适应可以增加大鼠脑缺血半暗带神经元自噬水平

(2)发明了缺血预适应治疗仪,获得国家专利。

我们研发的产品“缺血预适应治疗仪”(专利号:ZL200820123637.X)(图3),已获得国家专利授权,并已转让合作机构—北京仁桥心脑血管病防治研究所。

图3. 缺血预适应治疗仪

(3)完成单中心临床随机对照研究,证实了远隔缺血适应的有效性及安全性(Clinical Trial Registration-URL: NCT01175876 和 NCT01321749)。

临床研究方面,本团队利用自主专利产品“缺血预适应治疗仪”,在2008年党莎等完成了30例志愿者临床预实验,适应部位选择非利手单侧上臂,共5个循环5min加压(200mmHg)/5min放松,通过监测血压、心率及组织氧饱和度,证实了上肢袖带法实施肢体缺血适应的安全性和耐受性(基础医学与临床2008)。2012年我们在国际上率先完成了肢体缺血预适应对症状性颅内动脉狭窄患者的脑卒中复发的临床随机双盲对照研究,结果显示肢体缺血预适应有效地改善了侧枝循环,增加缺血脑区的血流量,90天和300天脑卒中复发率分别下降了18.3% 和18.7%(图4)。该研究结果被神经领域的主流杂志Neurology(IF 8.32)作为重点内容发表,同期述评高度评价该研究成果,认为“肢体缺血预适应为控制症状性颅内动脉狭窄的卒中复发率提供了重要手段”。吉训明教授在2012年Stroke大会和2013年Brain大会上就此临床研究结果分别作主题发言,引起国内外同行的高度关注。目前我们已经与美国MGH和UPMC两所知名大学签署了合作研究协议,准备开展国际多中心研究。

图4. 肢体缺血预适应改善症状性颅内动脉狭窄患者脑灌注与脑代谢

已有的肢体缺血预适应临床试验展示出了良好的转化前景,于是我们又开展了多项后续临床试验,以期制定缺血预适应临床治疗规范和临床路径。目前已完成或进行中的临床试验信息如下:1)远隔缺血预适应治疗80到89岁颅内动脉狭窄患者的可行性、安全性和有效性(Clinicil trial.gov ID:NCT01570231);2)远隔肢体缺血预适应对急性脑梗死的保护效应(Clinicil trial.gov ID:NCT01672515);3)远隔缺血预适应和脑小血管病(RIPC-SVD)的临床实验(Clinicil trial.gov ID:NCT01658306);4)远隔肢体缺血预适应对颈动脉支架形成术的效应(Clinicil trial.gov ID:NCT01175876);5)远隔缺血预适应对缺血性脑血管病的神经保护效应(Clinicil trial.gov ID:NCT01321749);6)长期远隔肢体缺血预适应对颈动脉支架形成术的保护效应(Clinicil trial.gov ID:NCT01654666)。

上一篇: 雄厚的依托基础